昔(40年くらい前?)は、まだモノづくりが身近にあったような気がします。例えばプラモデルは身近なところにありました。

その当時と比較すると、今って「プロダクト」がしっかり作られ、しかも電子機器である事が多いです。ゲーム機器とかパソコンとかもはや組み立てる事が大変です。(パソコンについては出来ない事ないですけど。自作パソコンで。)

技術が発展と共に、技術に対する専門性が高まり、素人とのギャップがどんどん出来てしまったという事かなと思います。なので作る事も難しいですが、修理する事もさらに難しい状況です。

そう考えると、昨今の子ども達の環境は、モノづくりだったり、修理だったりの体験が少ない(もしくは無い)のが普通です。

子ども向け電子製品修理体験サブスクサービス

そんな状況を解消しようと英国のTeam Repairという企業が修理体験サービスを提供しています。

対象は子ども向けで、電子製品の定期的な修理体験をサブスクで提供しています。

子ども達は5つの事を学べます。

- 問題発生個所を特定する

- 修理する

- 組み立てる

- テストする

- 分解する

対象は、個人向け(自宅へ送付)か、スクール向け(学校の団体へ送付)の2種類があります。

For Customer, For Business, For Planet

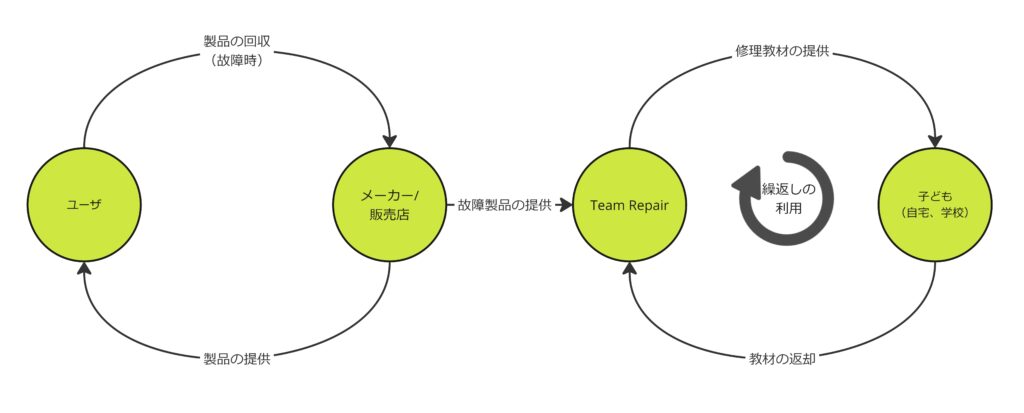

想定される全体像

今回は修理という事でRepair文脈かと思いきや、Repurposeのビジネスです。

製品の修理をして製品として価値提供するのではなく、壊れた製品を仕入れて「修理する体験」を売るサービスです。

ユーザから直接TeamRepairに提供される可能性もあり

メーカー・販売店で回収した故障品は需給関係上全てがTeamRapairで受け入れる事は出来ないので、生きている部品を活用したRemanufactureや、レアメタルを回収してRecycleする事も考えられる。

For Customer

顧客が抱えている課題

- 製品を修理する機会が無い。

- 例えば修理方法を机上で学んだとしても実践での落とし込みが出来ない

- 子どもに修理する事や電子機器そのものに興味を持たせたい(親の想い)

顧客への提供価値

- 自分自身の力で電子製品を直す力をつける環境の提供

- 電子製品の修理のノウハウ(やり方)の提供

- 動画を使った分かりやすいレクチャーによる興味想起と理解の定着

For Business

- 収益:サブスクモデル

- コスト

- 原資:実際に故障した製品を使用する

- イニシャルに発生するコスト:製品のキッティング(製品を子ども達が修理体験できる状態にする)

For Planet

- 廃棄される電子機器を回収し、修理体験の教材として再活用(アップサイクル)

- 廃棄物の削減(廃棄による汚染の減少)、廃棄時のCO2発生の抑制

- さらに修理体験後の教材は使いまわしが可能である為、新たなプロダクト生む事がない

企業の想い

「修理の魔法を使って、STEM の普及を促進し、電子廃棄物の危機に取り組むこと」を使命としている。

(顧客に対する提供価値と社会・環境に対する提供価値の両方をそのままミッションにしていますね。)

投稿者プロフィール

- 外資系大手コンサルティングファームにて経営・IT・業務に関するコンサルティングを行い、生命保険会社にて経営企画部長を従事、Fintechベンチャー起業・経営を経て、「サステナビリティを1歩でも前進させたい」というパーパスを具現化すべくCircular Economy Thinking合同会社を起業。これまで培った経営コンサルティング経験、起業経験・経営経験を活かし、Circular Economy実践の為の活動を行っている。他にもCXコンサルティングやエグゼクティブコーチングも行う。

最新の投稿

02:Rethink(R1)2025年1月18日[v2.0] 子ども靴のサブスクレンタル

02:Rethink(R1)2025年1月18日[v2.0] 子ども靴のサブスクレンタル 09:Repurpose(R7)2025年1月13日修理するという体験価値の提供

09:Repurpose(R7)2025年1月13日修理するという体験価値の提供 11:Recycle(R8)2025年1月6日未来を見据えた太陽光パネルのリサイクルイノベーション

11:Recycle(R8)2025年1月6日未来を見据えた太陽光パネルのリサイクルイノベーション 08:Remanufacture(R6)2024年12月27日廃棄されるオフィス家具を活かし、心地よい新しいオフィス空間を創る

08:Remanufacture(R6)2024年12月27日廃棄されるオフィス家具を活かし、心地よい新しいオフィス空間を創る